住まいづくり・住まい探しの情報ガイド

-

注文住宅

-

分譲住宅・

マンション -

賃貸住宅経営

-

土地活用

-

リフォーム

-

中古住宅売買

-

企業情報

オーナーさま専用サイト

住まいづくり・住まい探しの情報ガイド

オーナーさま専用サイト

いざ発生すると、ご家族にとってはとまどうことばかりの相続。

誰しもそう何度も経験することはありませんが、慌てずに余裕を持って対処するためにも、

あらかじめ必要な手続きや申告期限などを把握しておくと役に立ちます。

近年はデジタル化が進み、制度面も整いつつありますのでまとめてご紹介します。

相続発生時、最初にすべきことは相続財産の洗い出しです。預貯金·現金、不動産、有価証券、美術品、宝飾品、生命保険、貸借金の有無をすべてリスト化しましょう。遺言書があればその内容に沿って対応していくことができますが、ない場合は一つひとつ調べていく必要があります。

通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを手掛かりに口座の有無を問い合わせ

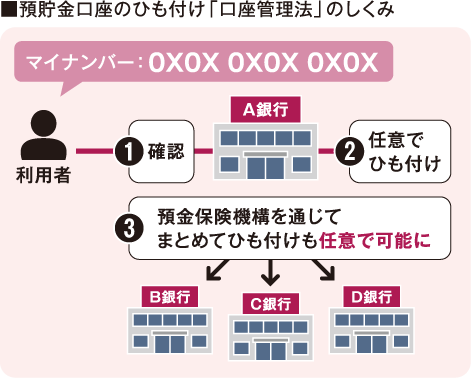

2024年4月に口座管理法が施行され、銀行にマイナンバーを届け出ることができるようになりました。取引のある金融機関で自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し、個人情報を提供するものです。現在は各金融機関ごとに手続きが必要ですが、2024年度中にはひとつの銀行でマイナンバーと口座のひも付けを届け出た際、希望すれば、他の金融機関の口座とのひも付けもまとめて行うことができるようになります(予定)。これにより、相続発生時には相続人がひとつの金融機関に照会すれば、預金保険機構を通じて故人の口座情報が一括して通知される仕組みが整う予定です。あくまで任意で、ひとつの金融機関の口座をマイナンバーとひも付けたとしても、すべての金融機関の口座が強制的にひも付けられることはありません。

注意点としては、ひも付けを申請できるのは原則名義人のみのため、生前に手続きをしておく必要があります。

相続時や被災時の備えとして役立つことを目指しています。例えば、相続手続きの際に、亡くなった人の口座がどの金融機関にあるか確認できるようになり、あらかじめマイナンバーと口座をひも付けておけば、相続人による照会が簡略化されます。また、行政手続きなどの効率化にも資することとなります。

マイナポイントを受け取るために登録した口座は「公金受取口座」です。緊急時の給付金などを迅速に支給するためのものです。口座管理法とは別の制度で、公金受取口座が登録されているからといって、金融機関への届出なく預貯金口座へのマイナンバーのひも付けが行われることはありません。

固定資産税の納税通知書を確認 / 市町村が管轄ごとに作成している「名寄帳」を閲覧

法務省が準備中の制度です。登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリスト化。名義人が保有している土地や建物の種類、所在地、面積といった情報を一覧できるようになります。この制度では名義人の他にも、相続人などが情報を請求できます。

取引報告書や配当金の支払い通知書をもとに証券会社に問い合わせ

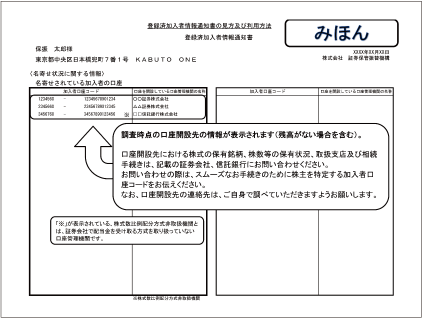

必要書類を揃えて申請(郵送受付のみ)、郵便局の代引サービス(簡易書留)により、開示費用との引き換えで「登録済加入者情報通知書」が送付されます。

保険証券や加入状況のお知らせ通知等をもとに保険会社に問い合わせ

親族等の死亡、または認知判断能力が低下した場合に、当人が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を一括して確認する制度です。死亡保険金受取人についての回答もされるので、家族等で照会代表者を1名決め、他の家族は照会者として照会代表者に委任のうえ申請します。

相続発生時、もうひとつ大事なことが戸籍情報の確認です。故人が生まれてから亡くなられるまでの連続したすべての戸籍謄本を集め、相続人を確定させる必要があります。転居などで複数の本籍地がある場合には、これまで各地の役場に出向いたり、郵送で請求するなど、煩雑な手間や時間がかかるものでした。しかし2024年3月に「戸籍の広域交付制度」がスタート。被相続人の戸籍情報を最寄りの役場でまとめて請求できるようになっています。

さらに、登記簿謄本を複数揃えなくても被相続人との相続関係を証明できる「法定相続情報一覧図」を法務局に申請して併用すれば、その後に発生する登記や名義の変更手続きもスムーズに行えるようになります。

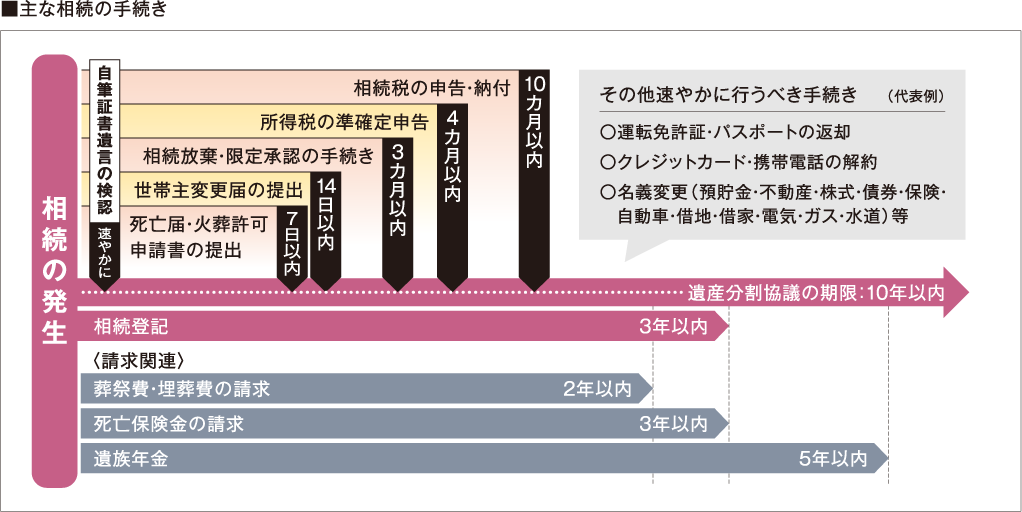

近年の主な相続手続きの変更点として、2024年4月から相続登記が義務化されたことにも注意が必要です。所有者が亡くなっても相続登記がなされないまま誰のものかわからない「所有者不明土地」が全国で増加。周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害など、大きな社会問題となっています。この解決策のひとつとして制定された登記の義務化。法律の改正以降に発生した相続は故人の死亡から3年以内、それより前の相続は2027年3月末までに登記をする必要があります。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科されるので注意しましょう。遣産分割協議がまとまらず期限に間に合わない場合は「相続人申告登記制度」を利用し、いったん申告しておけば期限が過ぎても過料の対象になりません。

遣産分割協議も2023年4月施行の改正民法で期限が設定されました。改正後の相続は故人の死亡から10年以内、改正前に相続が開始し、すでに10年が経過している場合は2028年3月末までが期限となっています。

いずれにしても、残されたご家族が断片的な情報を頼りに調べていくには、大変な手間と時間、労力がかかる作業です。遺言書があれば原則として遺言書に沿って財産を分けていくことができ、無用な混乱を避けることにもつながります。次世代への資産の承継を確かなものにしたいとお考えなら、ぜひ余裕のある間に、資産の記録とご家族への思いを効力のある書面に残しておくようにしましょう。